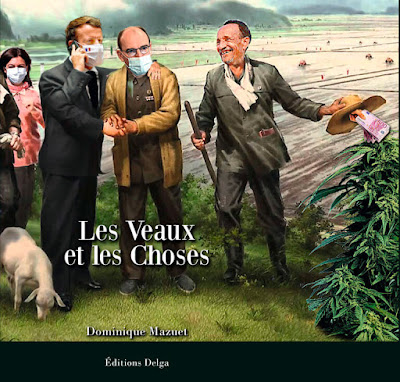

Ce livre peut apparaître d’abord superficiellement comme un pamphlet contre l’écologisme, en tant qu’idéologie devenue largement dominante aujourd'hui et omniprésente : presse, chaînes télé et radio, bulletins météo, pubs, édition, documentaires, réseaux sociaux, etc. Mais il n’oublie pas, comme l’avait souligné Marx, qu’à toutes les époques, l’idéologie dominante n’est jamais autre que celle de la classe dominante. L’auteur, Dominique Mazuet, philosophe marxiste et libraire indépendant parisien, nous prévient : « Je suis donc au regret de vous confesser que ce travail n’a aucune vocation consensuelle. Il revendique même d’être "contre-productif", sinon "inconcevable" pour les tenants de ce consensus », pour lesquels il sera assurément insupportable. Avec ce titre qui ne doit, en fait, pas plus à De Gaulle (« Les Français sont des Veaux ») qu’à Foucault (« Les Mots et les Choses », 1966). Mais on ne peut longtemps s’y tromper : l’auteur y entreprend une démonstration serrée dont objectif est « de faire l’analyse critique de cet arrière-plan idéologique et de l’expliciter avec ses conséquences politiques effectives ».

"A toute époque, les idées de la classe dominante sont les idées dominantes; autrement dit, la classe qui est la puissance matérielle dominante d'une société est en même temps la puissance spirituelle dominante de cette société" (Marx/Engels, L'idéologie allemande, Nathan, 2017, p.69).

Sa critique "profane" [au sens d'irréligieuse] ne s'intéresse donc pas à tous ces débats autour desquels l'écologie prétend "faire de la politique" et bâtir sa critique sociale : "débat sur le nucléaire", "sur les OGM", "le réchauffement climatique", "la destruction de l'environnement"", la "biodiversité", la "transition énergétique", etc. "Elle porte sur la manière dont cette forme écologiste oriente le débat politique et en obère complétement le rapport social, singulièrement sous la forme du travail, en masquant ce travail, donc ce rapport social de production" (p.85).

L'analyse se réclame du marxisme, mais du Marx originel : pas celui de ses épigones marxiens actuels - ceux des "lieux-Communs", tels Dardot et Laval -, mais davantage du Manifeste de 1848 et du Capital. D’où un chamboule-tout général qui prend l'écologisme à rebrousse poil pour faire la démonstration, étayée et argumentée, qu'en tant qu'idéologie politique (dont la "pétition de principe" est résumée en 10 points p.30-31), il joue le rôle d’un nouvel "opium du peuple" - et est devenue celle du stade non pas suprême mais ultime du capitalisme.

Chapitre après chapitre y sont analysés : la doctrine politique de l’écologisme ; le boboïsme des classes moyennes en cours de lumpen-appauvrissement accéléré; l’illusoire "décroissance", quand bien même elle est "choisie", avant d'être subie ; l’anti-productivisme qui n’est pas pour autant anti-capitaliste ; le "tri-sélectif", pléonasme d'une servitude volontaire au capitalisme de marché ; l’unanimisme consensuel, sans réelle portée politique identifiable, sauf une connivence largement plurielle, politiquement parlant, dans l’occultation délibérée de toute conscience politique ; une "résilience" enconfinée, prolongée par le couvre-feu; le dit "monde d’après" - s’il y en a encore un, suite aux catastrophes amorcée (Covid) et annoncée (climat) , un monde non pas anti ou post-capitaliste, mais plutôt alter-capitaliste. Le même, en pire.

Extraits de la préface (p.13)

« L’opium du peuple est-il jamais aussi addictif que pour le discours écologique qui s’auto-positionne à gauche, à gauche de la gauche si possible, jusqu’à se réclamer de Marx » ? Or, « s’il est vrai que Marx dénonce implacablement la logique proprement capitaliste … son analyse des crises propres au capitalisme le plus développé - analyse d’une stupéfiante actualité - dévoile au contraire la stratégie anti-productiviste de ce capital dès qu’il descend en dessous des taux de profits escompté : le capital sonne lui-même l’heure de l’anti-productivisme - et donc du chômage de masse – bien avant que le discours de la décroissance ne vienne lubrifier cette immense casse sociale »

« Dominique Masuet s’avère un des rarissimes auteurs osant transgresser, au nom de Marx (…) cette véritable grève de l’investissement industriel, qui condense la stratégie du Capital en crise, stratégie confortée, au plan idéologique, par cette stigmatisation œcuménique de la croissance, du travail productif, du progrès, voire du genre humain, seule espèce dont la diminution, ou même la disparition, serait bénéfique pour dame Planète ! »

Avertissement (p.21)

Le propos de la brochure initiale [pages 27 à 106, qui donne son titre à l’ouvrage, datant de 2015] était de fournir un corpus consistant à la critique théorique de cet "habit neuf" de la propagande dominante : l’écologisme. Il m’est apparu alors que cette démagogie s’est depuis répandue comme doxa hégémonique et univoque, au point de devenir la "seconde nature" de l’appareil, plus particulièrement parmi les couches sociales qui se répartissent le pouvoir d’État.

Cette évolution s’inscrivait dans un contexte général où notre formation sociale entrait dans sa phase dite « mondialisée ». L’écologisme semble s’y imposer aujourd’hui comme la forme « idéale » du processus historique et l’accomplissement le plus abouti de ce que Marx désignait comme « l’ère capitaliste ». Au moment où la culture politique libérale n’est plus capable de se déterminer selon ses catégories historiques traditionnelles : « de droite » ou « de gauche », la démagogie écologiste s’y est agrégée pour rendre plus « soutenable » la conscience collective propre au capitalisme : l’occultation des rapports de classes ».

Encore faut-il d’abord en faire le constat raisonné. En somme un état des lieux… communs, où s’exprime cette vulgate propice à l’aliénation de l’être social aux intérêts d’une classe privilégiée, sous la forme générale d’une soumission à la médiocrité volontaire. C’est l’objectif pratique de la suite de textes [p.107 à 302] qui composent le volume, rédigés de 2015 au printemps pandémique de 2020. L’Appendice (p.107), puis « bienvenue au monde d’après (p.159) ; enfin « l’appareil autocritique » (p.159), permettent de conclure le développement général en confrontant l’objet initial à ses sujets, par une série de réponses et clarifications appelées par des questions et objections attribuées à Pauline ( p.199) et à Pierre (p.255)

Les critiques de l’écologisme comme idéologie sont très rares, de gauche encore plus, marxiste n’en parlons même pas. D’où l’intérêt de cet ouvrage dont la rareté fait tout l’intérêt, compte-tenu par ailleurs de sa pertinence qui invite à une lecture approfondie.

Dominique Mazuet, Les Veaux et les Choses, Éditions Delga, 2020, 310 pages, 23€

Commentaires

Enregistrer un commentaire