Chronique #9 : Sortie de Poche et Fin de Guerre à Savenay du 8 au 12 mai 1945

par Jean-Yves Martin (AREMORS, texte) et Yannick Boucaud (AHLS, iconographie)

|

12 mai 1945 : Devant la ruelle qui deviendra la rue de la Poche

Source Camille Hussenot

|

- Le 8 mai 1945 à Cordemais, au lieu dit Les Sables, le capitaine allemand Müller, représentant le général Junck, commandant des troupes allemandes de la Poche de Saint-Nazaire (4 août 1944 au 11 mai 1945) rencontre le major américain Keating, représentant le général Kramer. Un cessez-le-feu partiel est observé à partir de 13 h 30. La veille, l'armistice mettant fin à la guerre mondiale, du moins en Europe, a été signé à Reims, puis, ce même jour, à Berlin.

- Le 11 mai 1945 à Bouvron, La reddition des troupes allemandes de la Poche se déroule dans le champ de course du Grand Clos. Au cours de cette cérémonie, le général Junck commandant la Festung Saint-Nazaire (forteresse St Nazaire, autour de la base sous-marine) remet symboliquement son arme au général américain Kramer. Cette reddition met fin à la Poche, épisode durablement traumatisant de l'histoire locale.

- Le 12 mai 1945. la Libération, qui revêt une portée beaucoup plus vaste que la seule fin du confinement dans la Poche, est fêtée à Savenay,

Sortie de Poche et Fin de Guerre sont donc localement entremêlées. Au risque de certaines confusions et légendes qui marquent les esprits depuis lors. Mais, avant de revenir, l'une après l'autre, sur ces trois dates rappelons d'abord le processus de formation de « la Poche ».

I - Brève histoire d'un long confinement : du 6 juin 1944 au 8 mai 1945

- NB : La Poche de Saint-Nazaire n'était pas le seul réduit allemand sur le littoral atlantique : il y avait également Lorient et Brest en Bretagne, Dunkerque dans le Nord, et, en Aquitaine, la Pointe de Grave-Royan, la Rochelle et les Îles d'Oléron et de Ré.

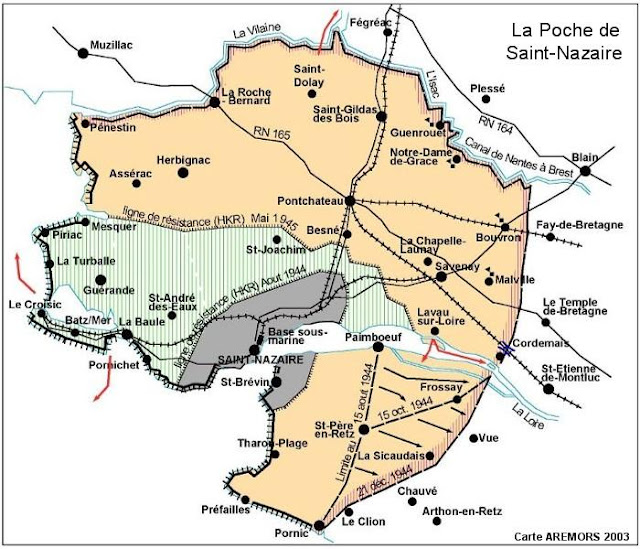

Le 6 juin 1944, les armées alliées – des Américains, Britanniques, Canadiens, hors les Soviétiques sur le front Est - débarquent en Normandie, ouvrant un « Second front » européen à l'ouest.1 Après la Percée d'Avranches (30 juillet), leur avancée rapide sur le territoire français force l'armée allemande à reculer. Deux mois après leur débarquement les forces américaines atteignent Rennes et l'armée allemande doit abandonner la ville pour se replier vers ses forteresses sous-marines de Lorient, Brest et Saint-Nazaire. Dans cette dernière direction, afin de freiner l'avancée des troupes américaines, les Allemands minent le canal de Nantes à Brest ainsi que les ponts sur la Vilaine, interdisant ainsi son franchissement. La limite Nord de la poche est ainsi tracée.

L'armée américaine se dirige alors le plus rapidement possible vers l'Est, dans l'objectif de tenter de combler son retard sur l'armée Rouge qui avance rapidement en Allemagne depuis le front Est. Le 22 juin 1944, c'est l'opération « Bagration » qui, avec 600 km parcourus en 15 jours, ramène l'URSS à ses frontières de juin 1941.2 Au-delà c'est la conquête de l'Allemagne qui s'ouvre pour elle. À l'ouest, en Bretagne, la quatrième division américaine arrivant à Nantes, le 4 août, les Allemands l'abandonnent d'abord, mais la réinvestissent le lendemain, devant les hésitations des Américains à y entrer. Finalement, le 12 août 1944, ils y pénètrent et les Allemands se replient alors vers Saint-Nazaire. C'est ce qui trace la limite Est de la Poche, entre Nantes et Saint-Nazaire, à hauteur de Cordemais.

Carte

de la Poche de Saint-Nazaire

Source

AREMORS, cartographie J-Y Martin, 2003

Pour en savoir plus :

II - 8 MAI : signature du cessez-le-feu à Cordemais

C'est le 17 août 1944, que Hitler donne à la base sous-marine de Saint-Nazaire - comme aux autres situées sur l'Atlantique - le statut de « Forteresse » : les troupes qui s'y trouvent reçoivent l'ordre de résister jusqu'au dernier homme. Jusqu'à fin août, la Poche n'est pas encore formée : ses limites restent perméables. En septembre une ligne de front se stabilise, avec un « no man's land », qui peut aller jusqu'à cinq kilomètres de large, principalement tenu par la 4ème division américaine et 15.000 FFI de la Résistance française. Cette zone de confinement stratégique renferme dès lors 28.700 soldats allemands et 130.000 civils français qui s'y trouveront retranchés pendant neuf mois.

|

8

MAI : signature du cessez-le-feu à Cordemais (Croix

Morzel)

Collection

US Army Signal Corps, 833, archives municipales de Saint-Nazaire

|

Début mai 1945, après que l'Amiral Döenitz, successeur désigné d'Hitler - suite à son suicide le 30 avril à Berlin - ait annoncé la capitulation sans condition du Reich tout entier, les Allemands de la Poche disent encore attendre une confirmation. Le lundi 7 mai à 13 heures en effet, au café Loiseau près du passage à niveau de Cordemais, le Capitaine Müller et le Lieutenant Bernstein, servant d'interprète, déclarent aux Américains, qui ont réclamé l'entretien, qu'aucun ordre de capitulation n'est encore parvenu. Les Allemands ne connaissent qu'une chose, la trêve, signée par Junck, qui doit prendre fin à 15 heures mais que Müller propose de prolonger jusqu'à 18 heures. Elle pourrait être suivie, si le Général allemand est d'accord, du cessez-le-feu général... mais le dossier vert "reddition sans condition" que le Commandant américain Parr dépose devant lui, est déjà tout prêt. Le Major Keating de l'E.M. de la 66ème D.I. Black Panther, n'en démord pas : - "D'accord (pour le cessez-le-feu), dit-il... et pour la capitulation ?" - "Réponse demain matin à 10 heures, réplique l'Allemand, c'est tout ce que je peux dire". - "Bon, mais au cas où, à cette heure-là, la réponse ne serait pas apportée dans nos lignes, les combats reprendraient avec une vigueur accrue".

À 17h.58 encore, Müller se présentant devant les lignes françaises se borne à réclamer une trêve pour le lendemain matin, entre 9 et 10 heures, moment prévu pour la réponse. L'attitude allemande ne change donc que le jour suivant. À l'aube, Hellmund, Commandant de la zone de Bouée, annonce à Müller que le Commandant de la place a décidé de se rendre. À 10 heures, mandaté par Junck, Müller franchit les lignes au carrefour des routes de Cordemais et de Saint-Étienne de Montluc pour communiquer la décision. Les clairons viennent de sonner, symboliquement, le cessez-le-feu bien que l'heure officielle n'en soit pas encore venue.

C'est alors que l'officier allemand, Müller, qui n'en fait pas mention dans son livre, reçoit de Keating, assisté du Lieutenant Sueur du 32ème Régiment d'Infanterie, une demande de reddition ; elle sera remise et acceptée à 13h.30, heure limite fixée pour la capitulation et la fin des combats. À 13 heures, donc, trois officiers allemands se présentent aux "Sables", à la Croix Morzel en Cordemais, devant la maison de Francis Moisan. Au dire de Müller, ils entament « la marche la plus pénible de leur existence ». Avec Bernstein, en effet, il accompagne le Commandant de Cavalerie Engelken : « Ils marchent d'un pas rendu plus lourd par le manque de sommeil, mais la tête haute, raidis dans leur fierté » dit-il. Autour d'une grossière table de bois prennent place, d'un côté les trois Allemands, de l'autre deux Américains, Parr et Hochstetter, qui traduit, puis les deux Français, dont un interprète. Keating occupe le haut bout, tel un président. Derrière une haie d'Américains, se pressent, en spectateurs, des résistants.

Le document du cessez-le-feu, rédigé en trois langues, doit être complété. On ne peut pourtant croire Müller, quand il affirme que les Américains ignoraient le nombre des Allemands... l'estimant à 6 000, alors qu'ils étaient vraisemblablement de 5 fois plus ! Selon notre Capitaine, on discute pendant trois-quarts d'heure. Il est probable que les préparatifs se sont prolongés, car, de source alliée, la signature n'a eu lieu qu'à dix-sept heures. Keating demande à Engelken de signer le premier ; alors derrière le groupe est brandi un drapeau tricolore à Croix de Lorraine. Et c'est fini, le « cessez-le-feu » dans toute la Poche de Saint-Nazaire est signé. Maintenant il faut que la reddition des forces allemandes soit effective.

À 17h.58 encore, Müller se présentant devant les lignes françaises se borne à réclamer une trêve pour le lendemain matin, entre 9 et 10 heures, moment prévu pour la réponse. L'attitude allemande ne change donc que le jour suivant. À l'aube, Hellmund, Commandant de la zone de Bouée, annonce à Müller que le Commandant de la place a décidé de se rendre. À 10 heures, mandaté par Junck, Müller franchit les lignes au carrefour des routes de Cordemais et de Saint-Étienne de Montluc pour communiquer la décision. Les clairons viennent de sonner, symboliquement, le cessez-le-feu bien que l'heure officielle n'en soit pas encore venue.

C'est alors que l'officier allemand, Müller, qui n'en fait pas mention dans son livre, reçoit de Keating, assisté du Lieutenant Sueur du 32ème Régiment d'Infanterie, une demande de reddition ; elle sera remise et acceptée à 13h.30, heure limite fixée pour la capitulation et la fin des combats. À 13 heures, donc, trois officiers allemands se présentent aux "Sables", à la Croix Morzel en Cordemais, devant la maison de Francis Moisan. Au dire de Müller, ils entament « la marche la plus pénible de leur existence ». Avec Bernstein, en effet, il accompagne le Commandant de Cavalerie Engelken : « Ils marchent d'un pas rendu plus lourd par le manque de sommeil, mais la tête haute, raidis dans leur fierté » dit-il. Autour d'une grossière table de bois prennent place, d'un côté les trois Allemands, de l'autre deux Américains, Parr et Hochstetter, qui traduit, puis les deux Français, dont un interprète. Keating occupe le haut bout, tel un président. Derrière une haie d'Américains, se pressent, en spectateurs, des résistants.

Le document du cessez-le-feu, rédigé en trois langues, doit être complété. On ne peut pourtant croire Müller, quand il affirme que les Américains ignoraient le nombre des Allemands... l'estimant à 6 000, alors qu'ils étaient vraisemblablement de 5 fois plus ! Selon notre Capitaine, on discute pendant trois-quarts d'heure. Il est probable que les préparatifs se sont prolongés, car, de source alliée, la signature n'a eu lieu qu'à dix-sept heures. Keating demande à Engelken de signer le premier ; alors derrière le groupe est brandi un drapeau tricolore à Croix de Lorraine. Et c'est fini, le « cessez-le-feu » dans toute la Poche de Saint-Nazaire est signé. Maintenant il faut que la reddition des forces allemandes soit effective.

III - 11 MAI : la reddition allemande à Bouvron

Le 11 mai 1945, à 10 heures, dans une prairie non fauchée de Bouvron, servant à l'occasion d'hippodrome, des détachements du 8ème Cuirassier français et la 66ème D.I. des U.S.A., musique en tête, défilent et se rangent l'un en face de l'autre, laissant entre eux un espace de 25 pas. Quatre « automitrailleuses semblent ancrées sur la houle de l'herbe verte de messidor » (sic), comme l'écrit poétiquement un journaliste de la « Résistance de l'Ouest » (13 mai).

|

Bouvron,

11 mai : l'arrivée des officiers allemands de la Forteresse de Saint-Nazaire

encadrés

par des militaires américains et français

|

Ils sont tous là pour assister à la reddition officielle de l'armée allemande : du côté français, le Général Chomel, les Colonels Payen et Ghislain, le Lieutenant-Colonel Blanquefort, les Commandants Bois et Ginhans, les Capitaines de Bellefond et Clavel, le Capitaine de Vaisseau Le Gac, le Capitaine de Frégate de Courcy, le Capitaine de Corvette Leonnec, sans oublier parmi les civils, Pontal, représentant le Commissaire de la République, et le Préfet de Loire inférieure Vincent ; pour les Américains, le Major Keating, le Lieutenant Commander Davis, les Généraux Forster et Kramer. Celui-ci, commandant en chef de la 12ème Armée de défense côtière, arrive le dernier, tandis que l'on bat la générale.

Un officier de liaison leur présente Junck, commandant allemand de la "Forteresse". Accompagné de cinq officiers ayant rang de Colonels, trois de l'armée de terre et deux de la marine, il vient lui-même de descendre de voiture. Après avoir salué les fanions des alliés, crispé, il va d'un geste, remettre son revolver à Kramer : « Conformément à l'acte de capitulation... je remets entre vos mains le sort des forces armées allemandes dont j'ai assumé le commandement à Saint-Nazaire. En tant que symbole de cette reddition, je vous remets mon propre revolver. Il n'est pas chargé et la sécurité est mise ».

Un officier de liaison leur présente Junck, commandant allemand de la "Forteresse". Accompagné de cinq officiers ayant rang de Colonels, trois de l'armée de terre et deux de la marine, il vient lui-même de descendre de voiture. Après avoir salué les fanions des alliés, crispé, il va d'un geste, remettre son revolver à Kramer : « Conformément à l'acte de capitulation... je remets entre vos mains le sort des forces armées allemandes dont j'ai assumé le commandement à Saint-Nazaire. En tant que symbole de cette reddition, je vous remets mon propre revolver. Il n'est pas chargé et la sécurité est mise ».

|

Le

général allemand Junck remet son arme au général américain

Kramer

en

signe de reddition, le

11 mai 1945 à Bouvron

|

Müller, capitaine allemand témoin de l'événement, officier de liaison du Commandant Junck, nous décrit son Général tirant son arme, d'une main légèrement tremblante, d'un étui de cuir sombre et la passant à l'officier américain qui, lui-même, la tend à l'un de ses accompagnateurs, avant de répondre : « Au nom des forces alliées, j'accepte cette reddition. Vous-même et vos troupes, comme prisonniers, serez traités de manière équitable conformément aux lois de la guerre ».3

Sans un mot, le groupe allemand refait le chemin jusqu'aux voitures. Les officiers alliés passent leurs troupes en revue, aux accents de marches militaires jouées par une fanfare. La population a été tenue à l'écart et « au travers des haies forcées, les jeunes filles et les gamins ne peuvent apercevoir qu'une longue haie kaki, une ligne de casques, des fusils qui, au gré des commandements brefs, dessinent sur le ciel de mathématiques et curieux mouvements » (in : « La Résistance de l'Ouest » du 13 mai). Conséquence de cette reddition : 2 généraux, 2 amiraux, 700 officiers et 27.000 soldats allemands sont faits prisonniers.

IV 9-12 MAI : vers la Fête de la Libération à Savenay

À

Savenay, si l'on en croit Jean Rolland, « jusqu'au 8 mai le suspense

sera grand. En effet, le bruit que les pourparlers d'armistice

avaient échoués s'était répandu. On craignait de subir le même

sort qu'à Royan. L'angoisse de la population apparaissait de

nouveau, causé par une salve nocturne de 270 coups de canon, tirés

par les batteries du Pont des Quinze Mètres. Le lendemain matin, les

artilleurs se rendaient. Ce furent les derniers coups de canon de la

guerre », affirme-t-il même. C'est cependant peu probable, même si

ça ferait de Savenay le haut-lieu de la fin de la Seconde Guerre

mondiale ! D'autant que comme le rappelle Yannick Boucaud, dans la

Poche elle-même, « contrairement à une idée établie, la

signature n'avait pas entraîné la cessation des combats, et l'on se

battait encore dans le Sud Loire jusqu'au matin du 11 mai. » (4). Par

ailleurs, la guerre est loin d'être achevée en Europe, pour ne pas

parler de l'Asie et du Pacifique. Une légende flatteuse pour

Savenay, peut-être, mais sans fondement réel et surtout susceptible

de nourrir, elle aussi, la confusion Poche/Guerre qui règne depuis

localement.

Dès ce 9 mai, selon Jean Rolland (5) : « on vit arriver, à bicyclette, les premiers éléments F.F.I. (Forces Françaises de l'Intérieur (6)), cantonnés à Saint-Étienne » de Montluc, en limite extérieure de la Poche. Dès lors, « des drapeaux sortaient de partout, mais les troupes alliées n'entreront en ville que le 11 mai vers dix heures, précédées d'un détachement de gendarmerie. L'enthousiasme est indescriptible et la foule considérable » (idem).

Dès ce 9 mai, selon Jean Rolland (5) : « on vit arriver, à bicyclette, les premiers éléments F.F.I. (Forces Françaises de l'Intérieur (6)), cantonnés à Saint-Étienne » de Montluc, en limite extérieure de la Poche. Dès lors, « des drapeaux sortaient de partout, mais les troupes alliées n'entreront en ville que le 11 mai vers dix heures, précédées d'un détachement de gendarmerie. L'enthousiasme est indescriptible et la foule considérable » (idem).

|

Entrée

des troupes alliées et des FFI le 11 mai 1945 rue de l’Église à

Savenay

Collection Andrée Sauzereau-Javayon

|

|

Le

drapeau tricolore est hissé au fronton de l'ex-kommandantur

Coll.

Yannick Boucaud

|

|

12

mai 1945, cérémonie de la Libération à Savenay

Coll.

Yannick Boucaud

|

À

cette cérémonie sur la place de la mairie, selon le témoignage de

Camille Hussenot, le discours est prononcé par M. Menand, ancien

combattant, président de l'Union nationale des Mutilés et réformés.

À tout le moins il semble avoir été préparé avec Yvon Gradaive,

directeur du collège moderne, puisque j'en ai retrouvé, en 2001, le

texte manuscrit aux archives départementales dans le dossier de cet

établissement (7).

Dans

ce discours, à l'éloquence républicaine d'alors, aucune allusion

directe n'est faite à la fin de la Poche de Saint-Nazaire, car c'est

bien ici de la victoire du 8 mai qu'il est question. Si « Savenay

redevient libre, libre de parler, libre de rire, libre de crier sa

joie et son bonheur », c'est

bien après « cinq ans

d'occupation ennemie », et pas

seulement des neuf derniers mois de confinement dans la

Poche. L'orateur y rend un vibrant hommage aux Savenaisiens

fusillés, déportés et prisonniers au cours de toute la guerre. À

commencer par Léon Jost, l'un des otages fusillés de Nantes et de

Châteaubriant. Et puis, à « monsieur

et madame Herrou, déportés sans autre motif que celui de leur

patriotisme exemplaire ». Aux

emprisonnés, tel Arséne Septier, le "passeur" lavausien,

« agent de renseignement des

Forces françaises, condamné à mort, puis à dix ans de prison,

libéré depuis deux jours » ;

à Jean Caux, « condamné à mort, puis à dix ans de prison,

pour avoir favorisé la désertion de soldats alsaciens, qui est

heureusement parmi nous » ; et, tout particulièrement, à

Charles Guellec, maire pendant plus de vingt ans (de 1929 à 1944),

« qui, malgré son grand âge,

fut emprisonné, et qui, jusqu'à sa mort, fut un exemple vivant de

dignité, de calme tranquille devant l'ennemi, de confiance et

d'espoir dans l'avenir de la France ».

|

| Devant la ruelle qui deviendra la rue de la Poche |

L'autorité du général de Gaulle, dont le nom est cité trois fois, est incontestée. L'heure est bien à la réconciliation derrière lui, et d'ailleurs l'orateur s'exprime au nom de « toute la population résistante de Savenay » - et des communes voisines - « qui a fièrement bravé les réquisitions, les provocations vexatoires, les arrestations, la prison, et qui a favorisé l'évasion de nombreux prisonniers, qui a caché des aviateurs alliés, qui en toute occasion, s'est montrée digne de son passé et de la France ». "Tous résistants" à l'heure de la Victoire, donc, et puisque « l'Allemagne est battue, la République est rétablie. 1945 a vengé 1940 » (souligné dans le texte), et effacé "l'étrange défaite" de juin 1940 (8).

|

Rue

de Nantes, les prisonniers allemands descendent

du

camp de la Touchelais vers la gare de Savenay.

|

Les derniers bruits de bottes se feront entendre le 30 mai 1945 avec la traversée de Savenay par les prisonniers allemands qui quittent le camp de Touchelais pour être embarqués à la gare de Savenay vers une autre destination. « La ville de Savenay est désormais libre mais restera soumise aux restrictions et aux tickets de rationnement encore de longs mois » souligne Y. Boucaud (9). L'après confinement de la Poche ne résoudra pas, pour l'instant, beaucoup des problèmes endurés par la population locale, pendant l'Occupation et, peut-être davantage encore, durant la Poche.

Notes :

1 - Henri Michel (1970-1976), La Seconde Guerre mondiale, 992 pages, Omnibus, 2010.

2 - Geoffrey Roberts, Les guerres de Staline 1939-1953, Ed. Delga, p.260-264.

3 - Reinhold Müller « Unter weisser Flagge vor Saint-Nazaire, 1944-1945 » [Sous un drapeau blanc devant Saint-Nazaire], Bad Nauheim, Podzun Verlag, 1966.

4 - Yannick Boucaud, L’Écho du Square et de la Place, n°247, 2014.

5 - Jean Rolland, « Histoire illustrée de Savenay » (1976, p.128), s'exprime ainsi sur la foi de témoignages recueillis ensuite, après son retour, lui-même étant à cette date prisonnier d'un stalag en Allemagne, le XI B à Hanovre, en Basse-Saxe (« Pour Nanon », p.142). Mais il traduit néanmoins, a posteriori, le sentiment que les Savenaisiens ont retenu de ce moment historique.

6 - FFI : résultat de la fusion, à compter du 1er février 1944, des Francs Tireurs et Partisans (FTP) communistes et des Forces Françaises Libres (FFL) gaullistes.

7 - Source : ADLA, 296 W 23. Collège Moderne, « Comité de Résistance ».

8 - Selon l'expression d'un titre posthume de l'historien Marc Bloch, lui-même résistant, arrêté, torturé par Klaus Barbie à Lyon, puis exécuté par la Gestapo le 16 juin 1944, dans l'Ain.

9 - Yannick Boucaud, Écho du Square et de la Place, n°250, 2014.

Références :

Reinhold Müller "Unter weisser Flagge vor Saint-Nazaire, 1944-1945", Bad Nauheim, Podzun Verlag, 1966.

Fanny David, Solène Barre et Mélina Paret, Savenay dans la poche de Saint-Nazaire, TPE (travaux personnels encadrés), Lycée Jacques Prévert, sans date (2004?).

Commentaires

Enregistrer un commentaire